SANTE - Depuis les années 1970, c'est un véritable phénomène: la fréquence des naissances de jumeaux a doublé dans les pays développés. Mais selon certains chercheurs, ce "boom des jumeaux" pourrait peut-être prendre fin.

Dans une étude publiée dans la revue Population and Development Review, trois chercheurs, dont un Français, décryptent cette augmentation fulgurante en l'espace de 40 ans et son possible déclin à l'aide de compilations de statistiques dans les pays développés et de données de l'état civil.

![jumeaux]()

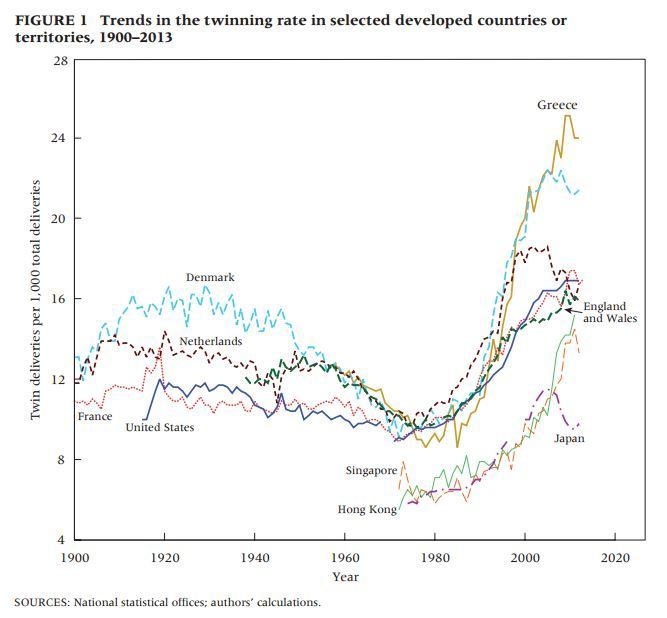

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus, le taux de grossesses multiples augmente énormément dès les années 70. Il existe deux explications à ce "boom des jumeaux": le retard des maternités et la diffusion de l'assistance médicale à la procréation (AMP).

Maternités de plus en plus tardives

La probabilité d'une grossesse gémellaire augmente avec l’âge des femmes, c'est l'un des raisons de ce boom. Selon les chercheurs, l'âge auquel la mère tombe enceinte est l'un des facteurs qui joue le plus sur les chances d'avoir des jumeaux (ou plus), avec l'ordre de naissance et l'endroit dans lequel on vit, si l'on ne prend en compte que les grossesses spontanées et non médicalement assistées.

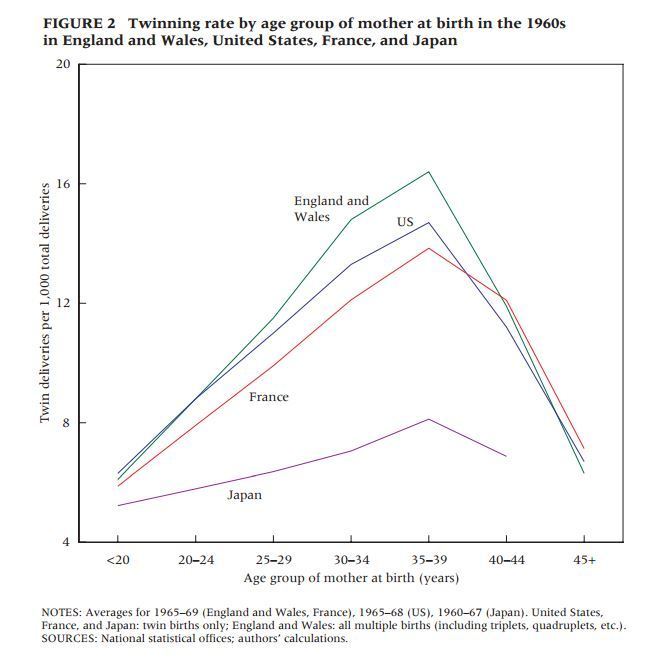

Dans le schéma ci-dessous, on remarque notamment que le taux de grossesses gémellaires atteint son maximum lorsque les mères ont entre 35 et 39 ans, puis décroît (car les grossesses se font de plus en plus rares).

![jumeaux]()

Les chercheurs soulignent qu'en France, l'âge moyen des mères était de 29 ans et demi au début du 20e siècle. Il est descendu à 28 ans à la moitié du siècle et a atteint son minimum en 1977: 26 ans et demi. Entre 1977 et 2010, cet âge moyen est passé à plus de 30 ans. On observe sensiblement les mêmes évolutions dans les autres pays développés.

Les raisons pour lesquelles les naissances sont de plus en plus retardées sont bien connues: allongement de la durée des études, des femmes de plus en plus actives, une volonté d'avoir un travail et un partenaire stables avant de faire des enfants.

Or plus une femme vieillit, plus son taux de FSH, l'hormone responsable de l'ovulation, augmente dans le sang. La probabilité que deux ovules soient fécondés en même temps augmente donc aussi.

De plus en plus de recours aux assistances à la procréation

Mais le principal facteur de cette augmentation, c'est le recours croissant aux techniques de procréation médicale assistée (stimulation ovarienne, fécondation in vitro). Lors des fécondations in vitro notamment, plusieurs embryons sont implantés pour maximiser les chances de grossesse... ce qui augmente aussi le risque d'avoir des jumeaux.

En France, 61% des grossesses gémellaires sont dues à l'AMP. Le nombre d'enfants conçus avec assistance médicale est passé de 1,5% en 2000 à 2% en 2010. Les stimulations ovariennes représentent, elles, 2,3% des naissances.

Il s'avère que les deux facteurs (retard des maternités et AMP) sont en fait assez liés: "parce que l'infertilité des femmes augmente avec l'âge, celles qui ont plus de 30 ans sont sur-représentées dans la catégorie des personnes qui ont recours à de tels traitements", écrivent-ils.

Cette tendance n'est pas sans poser problème. Les jumeaux sont souvent plus fragiles que les autres nouveaux-nés: leur poids est moindre, ils sont plus souvent prématurés et les accouchements sont plus compliqués.

Ce sont ces risques qui ont provoqué certaines interrogations au sujet des pratiques de l'aide à la procréation. Aux alentours des années 2000, expliquent les chercheurs, les politiques et les pratiques en matière d'assistance médicale à la procréation ont évolué. Notamment, le nombre d'embryons implantés lors des fécondations in vitro (FIV) est plus faible qu'auparavant.

Fini les multiples embryons, un seul suffit

Dans certains pays, comme les Pays-Bas et le Danemark, le taux de naissances de jumeaux a commencé à se stabiliser voire à chuter après les années 2000. Les chercheurs ont pu observer ce phénomène dans de nombreux autres pays comme la Finlande, la Norvège, la République Tchèque.

"Dans beaucoup de pays, un quart de ceux que nous avons étudiés, les équipes médicales ont modifié ou tentent de modifier leurs pratiques", explique au HuffPost Gilles Pison, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et l'un des auteurs de l'étude. "La bonne pratique consisterait à implanter un seul embryon, quitte à en implanter un autre plus tard", précise-t-il. Avec un seul embryon, l'objectif est d'aboutir à des grossesses simples.

En France, comme au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, la diminution de grossesses gémellaires n'a pas encore été observée. Peut-être une stagnation, concède Gilles Pison, mais il faudra encore attendre des années pour le constater.

Dans notre pays, "le nombre d'embryons implantés diminue mais parallèlement, de plus en plus de femmes demandent à être médicalement assistées, donc le taux ne baisse pas", poursuit-il. Difficile de savoir si le "boom des jumeaux" prendra fin en France prochainement, mais si nous suivons l'exemple des pays nordiques, dans lesquels la demande d'AMP est toujours aussi forte, le phénomène devrait aussi avoir lieu.

Dans une étude publiée dans la revue Population and Development Review, trois chercheurs, dont un Français, décryptent cette augmentation fulgurante en l'espace de 40 ans et son possible déclin à l'aide de compilations de statistiques dans les pays développés et de données de l'état civil.

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus, le taux de grossesses multiples augmente énormément dès les années 70. Il existe deux explications à ce "boom des jumeaux": le retard des maternités et la diffusion de l'assistance médicale à la procréation (AMP).

Maternités de plus en plus tardives

La probabilité d'une grossesse gémellaire augmente avec l’âge des femmes, c'est l'un des raisons de ce boom. Selon les chercheurs, l'âge auquel la mère tombe enceinte est l'un des facteurs qui joue le plus sur les chances d'avoir des jumeaux (ou plus), avec l'ordre de naissance et l'endroit dans lequel on vit, si l'on ne prend en compte que les grossesses spontanées et non médicalement assistées.

Dans le schéma ci-dessous, on remarque notamment que le taux de grossesses gémellaires atteint son maximum lorsque les mères ont entre 35 et 39 ans, puis décroît (car les grossesses se font de plus en plus rares).

Les chercheurs soulignent qu'en France, l'âge moyen des mères était de 29 ans et demi au début du 20e siècle. Il est descendu à 28 ans à la moitié du siècle et a atteint son minimum en 1977: 26 ans et demi. Entre 1977 et 2010, cet âge moyen est passé à plus de 30 ans. On observe sensiblement les mêmes évolutions dans les autres pays développés.

Les raisons pour lesquelles les naissances sont de plus en plus retardées sont bien connues: allongement de la durée des études, des femmes de plus en plus actives, une volonté d'avoir un travail et un partenaire stables avant de faire des enfants.

Or plus une femme vieillit, plus son taux de FSH, l'hormone responsable de l'ovulation, augmente dans le sang. La probabilité que deux ovules soient fécondés en même temps augmente donc aussi.

De plus en plus de recours aux assistances à la procréation

Mais le principal facteur de cette augmentation, c'est le recours croissant aux techniques de procréation médicale assistée (stimulation ovarienne, fécondation in vitro). Lors des fécondations in vitro notamment, plusieurs embryons sont implantés pour maximiser les chances de grossesse... ce qui augmente aussi le risque d'avoir des jumeaux.

En France, 61% des grossesses gémellaires sont dues à l'AMP. Le nombre d'enfants conçus avec assistance médicale est passé de 1,5% en 2000 à 2% en 2010. Les stimulations ovariennes représentent, elles, 2,3% des naissances.

Il s'avère que les deux facteurs (retard des maternités et AMP) sont en fait assez liés: "parce que l'infertilité des femmes augmente avec l'âge, celles qui ont plus de 30 ans sont sur-représentées dans la catégorie des personnes qui ont recours à de tels traitements", écrivent-ils.

Cette tendance n'est pas sans poser problème. Les jumeaux sont souvent plus fragiles que les autres nouveaux-nés: leur poids est moindre, ils sont plus souvent prématurés et les accouchements sont plus compliqués.

Ce sont ces risques qui ont provoqué certaines interrogations au sujet des pratiques de l'aide à la procréation. Aux alentours des années 2000, expliquent les chercheurs, les politiques et les pratiques en matière d'assistance médicale à la procréation ont évolué. Notamment, le nombre d'embryons implantés lors des fécondations in vitro (FIV) est plus faible qu'auparavant.

Fini les multiples embryons, un seul suffit

Dans certains pays, comme les Pays-Bas et le Danemark, le taux de naissances de jumeaux a commencé à se stabiliser voire à chuter après les années 2000. Les chercheurs ont pu observer ce phénomène dans de nombreux autres pays comme la Finlande, la Norvège, la République Tchèque.

"Dans beaucoup de pays, un quart de ceux que nous avons étudiés, les équipes médicales ont modifié ou tentent de modifier leurs pratiques", explique au HuffPost Gilles Pison, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et l'un des auteurs de l'étude. "La bonne pratique consisterait à implanter un seul embryon, quitte à en implanter un autre plus tard", précise-t-il. Avec un seul embryon, l'objectif est d'aboutir à des grossesses simples.

En France, comme au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, la diminution de grossesses gémellaires n'a pas encore été observée. Peut-être une stagnation, concède Gilles Pison, mais il faudra encore attendre des années pour le constater.

Dans notre pays, "le nombre d'embryons implantés diminue mais parallèlement, de plus en plus de femmes demandent à être médicalement assistées, donc le taux ne baisse pas", poursuit-il. Difficile de savoir si le "boom des jumeaux" prendra fin en France prochainement, mais si nous suivons l'exemple des pays nordiques, dans lesquels la demande d'AMP est toujours aussi forte, le phénomène devrait aussi avoir lieu.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.